ワゴンRのフォグランプをLED化したい方必見。ワゴンRのフォグランプの変化

アイキャッチ画像援用元:ayaha.noj様

こんにちは。

日本製LEDヘッドライトの日本ライティング内藤です。

※日本製LEDヘッドライトの特徴についてはこちらをご覧ください。

日本で販売された軽自動車の中で、登場時に大きなインパクトを与えたのがワゴンRです。

登場からすでに27年の歳月がたつワゴンRにもフォグランプの歴史が存在します。そこで、どのように進化してきたのか、そしてカスタムはどう変化したのか解説します。

目次

爆売れした初代ワゴンRからフォグランプ設定があった

内藤

たしか、ワゴンRは、よく売れた軽自動車なので、色んなノウハウが隠れているのではと思うんです。なにか良い方法はないでしょうか。

島田

それがデザインよし、乗ってよしといった軽自動車が登場したんだから。

内藤

島田

初代ワゴンRからフォグランプの設定があって、当時は色んなフォグランプのカスタムが流行った。

もちろん、現在もフォグランプのカスタムはあるけど、昔は今とはカスタムの方向性が全く異なっていたね。なんか、改造しましたというカスタムが主流だったな。

内藤

島田

初代から現行モデルまで多くのフォグランプの種類がある

今まで販売されたワゴンRの全てのグレードに、フォグランプの設定があったわけではありません。

フォグランプの設定があるグレードは、当初ターボ付きの上級グレードであることがほとんどでした。

フォグランプが進化して形が変わったり大きさが変わったりしましたが、初代ワゴンRには、プロジェクター式のフォグランプとリフレクター式のフォグランプの2種類が存在しました。

しかし、2代目以降でプロジェクターフォグランプは姿を消し、全てリフレクタータイプになります。

フォグランプの形は、現行まで丸形が踏襲されていますが、3代目のMH21S型には四角いフォグランプが採用されていたほか、ワゴンRスティングレーには異形フォグランプの設定があり、この異形レンズは今ではかなり貴重なモデルです。

内藤

島田

爆売れしたからこそフォグランプの奇抜なカスタムも存在

ワゴンRは、軽自動車だけでなく普通自動車と合わせてもNo1の売り上げを獲得するほどの人気ぶりでした。

当然、人気が出れば多くの自動車パーツメーカーは、色んなカスタムパーツを世に送り出してきて、当時のユーザーはこぞってワゴンRのカスタムを行います。

初代から3台目あたりまでのワゴンRは、エコカーが叫ばれる前のモデルであり、当時はエコカーというより、クルマをもっと個性的に楽しむことが主流だったことから、奇抜なカスタムがワゴンRを取り巻いていました。

当然、フォグランプも同じように奇抜なアイデアが多く、当時ダイハツから対抗馬として発売されたムーブのデザインをまねたグリル埋め込みタイプのフォグランプと専用グリルがセットで販売されていました。

また、フォグランプを純正利用するエアロパーツのほかに、エアロパーツメーカーが、他車のフォグランプを流用したエアロパーツを開発して、セット販売するフロントバンパー一体型エアロの発売もありました。

今は、フォグランプのカスタムといえば、LED化で明るくすることや、カラーチェンジのバルブで個性を引きだすことが主流ですが、3台目ワゴンRまでは、それほど明るさを求めるカスタムは主流ではなく、むしろフォグランプのデザインに主眼を置いたカスタムが流行していました。

内藤

島田

一般には少しハードルが高かった。

その点、今はバルブ交換だけで個性を出せるから、カスタムする敷居が低くなったといえるかな。

初代ワゴンRのフォグランプは切れたら交換が大変

内藤

島田

内藤

島田

バンパーを外さなければ交換不可

今のクルマのほとんどは、フォグランプのバルブ交換はタイヤハウス裏から交換が可能ですが、初代ワゴンRは、バンパー脱着が必須作業となります。

何故バンパーを外さなければならないのかというと、バンパーステーがフォグランプの裏に取り付けられており、バンパーステーを外さなければフォグランプにアクセスできないからです。

バンパーステーを外すことで、フォグランプ裏にアクセスできますが、フォグランプ裏の防水キャップはビス止めされており、このビスを外すことでやっとフォグランプのバルブと対面することができます。

2代目ワゴンRも同じく、バンパーの脱着が必要となります。それは、バンパーにフォグランプを止めているブラケットを外さなければフォグランプのバルブにアクセスできないからです。

3台目以降は、タイヤハウス裏からフォグランプのバルブ交換が可能となりましたが、かなり狭いスペースなのでバンパーを外したほうが作業性は良いといえます。

内藤

島田

だから、フォグランプが切れた時に、どうせなら違うフォグランプに交換する人もいたんだ。

ワゴンRに使用されるバルブの種類

内藤

島田

時代とともに変わるフォグランプのバルブ

平成5年から平成10年まで発売された型式CT21S/51S CV21Sの初代ワゴンRと、平成10年から平成13年まで発売された型式MC11/21系の2代目ワゴンRは、フォグランプにH3aを、そして平成13年から平成15年まで発売されたマイナー後には、H3という現代ではほとんど見ることができなくなったハロゲンバルブを使用していました。

平成18年に3代目の型式MH11/21系が発売されると、フォグランプはH8バルブを使用することになり、そのまま、4代目となる型式MH23S、5代目の型式MH34Sにも使用し続けます。

このバルブになれば、LEDバルブも多く販売されており、カスタムして明るくするのは容易となります。

同じ5代目でもスティングレーとなる型式MH44Sは、早くもH16バルブの採用を決めます。

H16は、トヨタから始まったバルブで、消費電力が19Wと小さく暗いのが欠点ですが、熱量がすくないので、リフレクターや灯体を軽量化することができる省エネ型のフォグランプが特徴です。

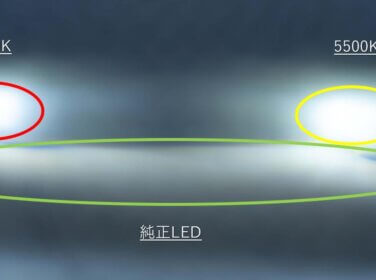

しかし、6代目となる現行型のMH55Sになると、H16からH8に逆戻りしているのが特徴です。また、スティングレーには現代のモデルらしくLEDフォグランプが標準装備となり、初代から比べると劇的に進化を遂げたことがわかります。

初代プロジェクターフォグランプは暗い

初代ワゴンRが登場した1993年には、国産車にはHIDシステムを搭載する市販車はありませんでした。

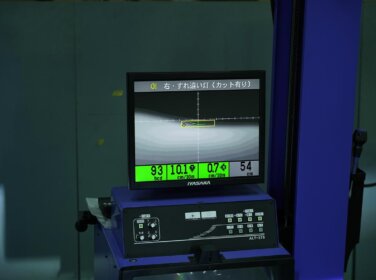

そのため、プロジェクターランプの登場はカットオフラインが明確に出るため、対向車を幻惑させない効果が期待できることから画期的な製品でしたが、暗さがデメリットとなっていました。

初代ワゴンRのフォグランプもH3aのハロゲンバルブとプロジェクターとの組み合わせなので、暗いという評判が当時はかなりありました。

実際、リフレクタータイプは広範囲に光を拡散する性質がありますが、プロジェクターランプは、光を集めてレンズで照射するので、この2つは全く照射範囲がことなります。

このことから、初代ワゴンRのプロジェクターフォグランプは暗いというレッテルが貼られ、H3aの高効率バルブに交換する人もいましたが、期待できるほどの明るさはえられませんでした。

このように、今のようにHID化するキットやLEDバルブが売られていないので、簡単に明るくすることはできない時代でした。

ワゴンRのフォグランプのカスタム

内藤

島田

内藤

島田

フォグランプの設定がない車種に移植

売れに売れまくったかつてのワゴンRは、中古車市場にもかなりの台数が溢れ、当時の若者に手の届きやすい価格で販売されました。

しかし、値段が安いワゴンRの中古車は、どうしてもグレードが低く、フォグランプ設定がない車種がほとんどです。

しかし、1990年代後半から2000年代前半の若者にとって、グレードが低くチープなデザインは全く関係ありませんでした。

というのも安く中古車で購入して、その後エアロパーツなどでカスタムすることが目的だったからです。

とくに、初代から3代目ワゴンRには、多くのフロントバンパースポイラーが発売され、元々フォグランプがない車種でもフォグランプ付きにカスタムできるキットが販売されていました。

また、同じワゴンRであれば、上級グレードの純正バンパーやフォグランプを取りつけることも可能で、低グレードなのに顔は上級グレードに移植しているワゴンRも中には見られました。

このようにワゴンRは、時代ごとのニーズによってカスタムされ、昔はスタイルを重視したカスタムで明るさは二の次といった手法が多いのが特徴です。

そして、時代とともにHIDやLEDの登場で明るさを求めるカスタムにワゴンRのフォグランプも変化してきました。

旧型ワゴンRも現代のフォグランプで明るくなる

現在、フォグランプのカスタムといえば、ハロゲンバルブからLEDバルブへの交換が主流となっています。この明るくするという手法は、旧型のワゴンRにも当然行うことが可能です。

ただし、初代と2代目にはH3aやH3といったハロゲンバルブが使用されています。このH3aやH3は、現在ほとんど需要がないバルブとなっているため、アフターパーツでLEDバルブを探すのも非常に困難を極めます。

確かに海外製品は多く販売されていますが、灯体に収めた後の後部の張り出し具合や、冷却能力に大きな不安があり、あまりお勧めできません。

この他のワゴンRには、フォグランプのバルブにH8やH16を使用しているので、LEDバルブを手に入れて装着することが可能でしょう。

内藤

島田

今は2色切り替えなんておしゃれなLEDバルブもある。ワゴンRも、ド派手なカスタムから、明るさを求めるカスタム、そしてこれからは、明るさだけでない、光におしゃれさを加えたカスタムが主流になるだろうね。

まとめ

ワゴンRは、非常に人気があるクルマとして、フォグランプも多くのカスタムが行われてきた車種の1台です。

ワゴンRの歴史を見れば、日本のカスタムの歴史を垣間見ることもできるでしょう。しかし、ワゴンRのフォグランプのバルブには、14年ほどH8バルブを採用し続けているので、どの年代も同じ規格のバルブが使用できる特徴があります。

そのため、フォグランプに現代のLEDバルブを使用しやすいのも、ワゴンRの一つの特徴といえるでしょう。