JA71ジムニーから新型ジムニー(JB64)までのフォグランプ変遷。交換からカスタム方法まで解説

こんにちは。

日本製LEDヘッドライトの日本ライティング内藤です。

ジムニーは、長年にわたり多くのコアなファンから親しまれてきましたが、新型の完成されたデザインから、男女問わず幅広い世代から高い支持を得ています。

そこで、新旧ジムニーのフォグランプにスポットを当てて、どのような違いあるのか解説します。

目次

ジムニーのフォグランプはどう変わった

内藤

それで、カスタムでも考えたらと助言したら、ジムニーの過去から現在までのフォグランプがどう変わったか気になるというんです。

そんな昔の話なんて覚えていないですよね。

島田

特に昭和の時代は色んなメーカーがフォグランプを出していたな。

内藤

島田

純正フォグランプとは

ジムニーの純正フォグランプは、2代目のJA71には用意されていました。

当時はフロントグリルに埋め込みタイプとなっており、フォグ無しグリルとフォグ有りグリルの2種類が存在しました。

その後、JA11にマイナーチェンジを行うと、フォグランプはフロントバンパー上部に取り付ける形に変わります。

そして、2代目4期となるJA12へとマイナーチェンジをすると、現在のモデルに繋がるバンパーはめ込みタイプのフォグランプが採用されますが、まだフォグランプはかなり大きく、バンパー内でフォグランプはその存在を強く主張するデザインでした。

新型ジムニー(JB64)のフォグランプは、小さくまとまったデザインでバンパー内でもおしゃれな演出をしていますが、当時のフォグランプは大きく、フォグランプを取り付けていることを強くアピールするのがステータスでした。

社外品のフォグランプを取り付け

昔は、フォグランプを取り付けるといえば、丸い形のフグランプか四角い形のフォグランプを後付けするのが定番でした。ジムニーの場合、純正フォグランプがフロントバンパー上部に取り付けられていたので、同じようにステーで取り付けるカスタムが多くありました。

当時の社外品の定番は、「CBIE」「MARCHAL」「PIAA」といったブランドが流行り、当時のモータースポーツのラリーでも使用されていたメーカーロゴの入ったフォグランプカバーを付けて走るジムニーをよく見かけました。

昔のジムニーのバンパーは、スチール製なので穴を開ければ簡単にフォグランプを取り付けることができました。

もちろん、当時のフォグランプはバンパーに直に取り付けることを目的として開発されていたので、フォグランプのボディにボルトが取り付けられており、バンパーに開けた穴に差し込みナットで締めて止める方法がとられていました。

内藤

島田

それを考えると、昔のジムニーはバンパーに穴を開けてナットで止めるだけだから、今より取り付けに悩まなくて済むといえるかな。

現代のジムニーと昔のジムニーの配線方法

内藤

島田

内藤

島田

フォグランプ取付にはリレーハーネスが必要

ジムニーのように、マウンテンランナーに欠かせないのがフォグランプですが、純正であれば車内に専用スイッチが取り付けられ、見た目もスマートに取り付けられます。

しかし、社外品となれば、リレーハーネスや後つけのフォグランプスイッチを車内に取り付ける必要があり、フォグランプ取付もかなり大掛かりな作業となります。

JB23といった、先代あたりのジムニーになると、フォグランプが純正で採用されていない車種も、バンパー裏に専用配線が来ているので、ジムニーの純正フォグランプを用意すれば、配線もそれほど難しくありません。

もちろんジムニーは、オフロードをメインとした使い方をする人も多く、フォグランプを増設する人も珍しくありません。

その場合は、純正配線を使用せずに新たなリレーハーネスとスイッチを使ったフォグランプも販売されているので、そういった商品を取り付けることも多くあります。

ただ、古いジムニーには、フォグランプを後つけする場合もリレーハーネスを用意しなければならず、現代のジムニーのように簡単に純正配線を利用した取り付けは出来ませんでした。

しかし、このリレーハーネスが見えることも、カスタムをしているという優越感に浸れる楽しみ方でもありました。

内藤

島田

それに比べて現代ジムニーにリレーハーネスを使ってフォグランプを取り付けるのはかなり大変だよね。

過去にはHIDフォグランプも存在

ジムニーのフォグランプは、ハロゲンバルブが主流ですが、先代のJB23は暗いフォグランプで、それを補うためにHID化するカスタムが流行しました。

実際、JB23では、フォグランプの定格ワット数が35WのH1バルブが使用されていた車種もあり、明るくするために55Wのハイワッテージバルブに交換する人もいました。しかし、発熱量が大きくリフレクターを溶かす不具合が発生する事例が起きました。

このフォグランプはCBIE製でしたが、CBIEから対策としてHIDが発売され、その後も純正風のHIDフォグランプが色々なメーカーから発売されています。その背景には、このフォグランプがSCモジュラーフォグランプという名前で多くの自動車メーカーに採用されていたことが大きな要因です。

ジムニーのフォグランプを明るくする

内藤

島田

昔はハイワッテージバルブを使用

昭和時代のジムニーのフォグランプを明るくするには、ハイワッテージバルブを取り付ける手法や、フォグランプの増設が行われていました。

当時は、今のようにHIDもLEDもなく、そして高効率ハロゲンバルブさえもない時代でしたから、配線を焼かないためにもリレーハーネスは必需品でした。

当時、ハイワッテージバルブを購入する時には、リレーハーネスがセットとなった商品が販売されており、2万円近い商品も多くありました。

また、フォグランプを2個バンパーに増設し、トータルで4個のフォグランプを装着するなどのジムニーのカスタムもありました。

内藤

島田

内藤

現在はLEDバルブが主流

ハイワッテージバルブから、高効率バルブ、そしてHIDへとフォグランプも進化して、現在はLEDバルブに交換することが主流となっています。

このLEDバルブは、ハロゲンバルブの形状が合う事と、取り付けスペースさえクリアできれば古いジムニーのフォグランプにも取り付けできるメリットがあります。

特に古いフォグランプはレンズ自体が黄色いので、LEDバルブの明るさを堪能しつつ、昔ながらの色合いを再現できるのも魅力の一つです。

内藤

ジムニーのフォグランプバルブの交換方法

内藤

そうすると、バルブ交換もその型式ごとで変わってくると思いますが、それぞれの交換方法を教えていただけないでしょうか。

島田

内藤

島田

3,000円前後だから比較的に安く購入できる。ただ、あまり安い商品はステーが錆びやすいから注意が必要だよ。

内藤

島田

今もよく見かける2代目3期のJA11型から解説するよ。

JA11ジムニーのフォグランプバルブ交換

2代目3期となるJA11ジムニーは、排気量が660ccになったモデルで、前後バンパーが大型化されたのが特徴です。

2期ではフォグランプをグリル内に埋め込みでしたが、バンパーに厚みが出たため、バンパー上部にフォグランプが設置されます。

フォグランプがむき出しの状態ですが、バルブ交換ではフォグランプの後ろにあるマウンティングリングからフォグランプレンズを外す必要があります。

マウンティングリングとフォグランプレンズは、下側から一本のネジで固定されているだけなので、それを外せばフォグランプレンズはすぐに外れます。

しかし、バンパーとフォグランプステーが邪魔となり、そのままでは外せないので、ステーのボルトを緩めてフォグランプ本体をバンパーから外します。

そして、先ほどのネジを一本外し、フォグランプレンズを外せばバルブ交換が可能です。

バルブはH3ハロゲンバルブなので、配線は平端子ですから配線の分離は簡単です。

あとは、ハロゲンバルブを止めている台座の留め金を外せば、H3ハロゲンバルブを外せます。

ハロゲンバルブ交換の注意点としては、年式が古いことから取り付けネジが錆びて固着しているのをよく見かけます。

潤滑剤で緩みやすくする方法もありますが、経年劣化が激しいとほとんど効き目がありません。

固着が酷い場合は、バイスクリップで掴んで外すか、それでも無理ならドリルでネジをもんで取り外すしかありません。

その場合、ねじ山を再生する必要が出てくるのでタップが必要となるでしょう。

このほか、古いとレンズの裏側が錆びている場合があります。

錆が酷いとフロントから見た時に茶色く変色して見えるので、その場合はレンズユニットを新品に交換しなければ錆の浸食で穴が開いて使用不可になりますのでご注意ください。

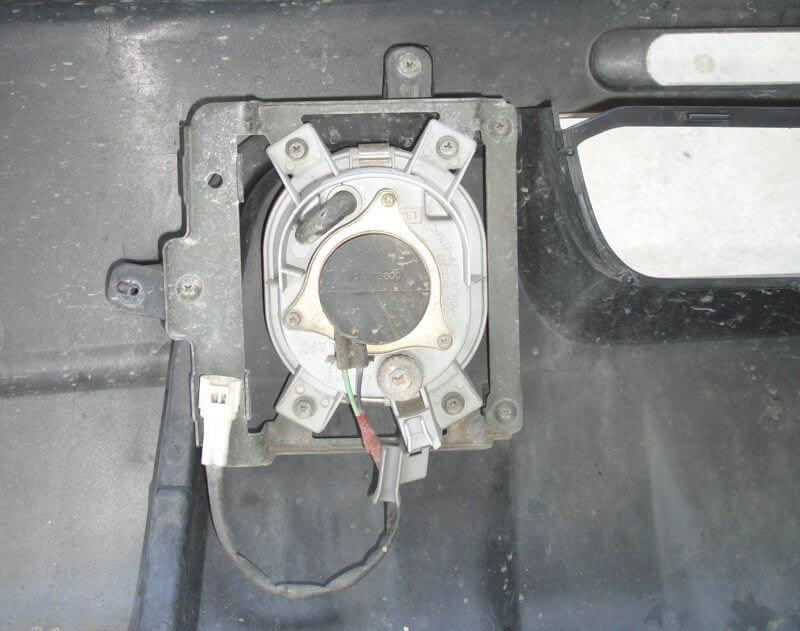

JA12/JA22ジムニーのフォグランプバルブ交換

●JA12前期

●JA12後期

2代目4期となるJA12/JA22のフォグランプは、前期モデルがイエローフォグランプで後期モデルがホワイトのフォグランプです。

レンズのみ違うだけで、ハロゲンバルブはともにH3ハロゲンバルブが使用されています。

交換方法は、フォグランプ下側にプラスネジが1本あります。これを外せばフォグランプレンズが外れて、フォグランプバルブが外せる状態になります。

フォグランプバルブはH3ハロゲンバルブなので、取り外しはJA11型と同じく簡単です。

ただし、フォグランプ本体が経年劣化して錆びていると、ネジが外せない場合があります。その場合は、フォグランプ本体をバンパーから取り外す必要があります。

フォグランプレンズは、バンパーを外さずに下側からナットを外せばフォグランプレンズを外せます。

しかし、フォグランプステーも、経年劣化でかなり錆が発生している可能性が高いので、自分で外せないと思ったら、自動車修理工場に相談したほうが良いでしょう。

JB23ジムニーのフォグランプバルブ交換

3代目JB23ジムニーは、1998年登場から2018年4代目に入れ替わるまで、1型から10型まで種類があります。

フォグバルブは1型から3型までがH3aハロゲンバルブが使用されます。2002年1月に4型に変わると、フォグランプはマルチリフレクター式に変更され、併せてバルブもH8ハロゲンバルブが採用されています。

このため、3型までのフォグランプバルブ交換とそれ以降では大きく方法が異なります。その違いは、3型まではフロントバンパーを外さなければ交換できませんが、4型以降は、フェンダーライナーを外せば交換が可能です。

まず、3型までのフォグランプバルブ交換について解説すると、フォグランプ裏にある金属製のカバーを外す必要があります。

この裏蓋は3本のビスで止まっており、フェンダー内からアクセスできないのでフロントバンパーを外します。

フロントバンパーの外し方は、ジムニーとは思えない不親切な作りで、フェンダーライナーとフェンダーモールを外さなければなりません。

特にフェンダーモールを止めているクリップは、破損しやすいので取り外しの順番には注意が必要です。

手順1

左右フロントフェンダーライナーを外します。クリップで止まっているだけですが、内張り外しやクリップリムーバーなどを使用して外すと便利です。

手順2

フェンダーライナーを外すと、フェンダー裏側に手が入るようになります。裏側に手を入れると、フェンダーモールを止めているクリップのある場所が確認できます。

まず、クリップの位置を把握してから、クリップを指でつまんでみましょう。クリップはつまむと細くなり、フェンダーの止めてある穴から抜ける仕組みです。

まずフロント側から順番にクリップをつまみフェンダーモールを外します。フェンダーモールの端を持ち、少し外側に力を入れながらクリップを握ると抜けてきます。

手順3

フェンダーモールが外れたら、フロントグリルを取り外します。

グリル上部に3カ所クリップで止まっているので、それを外せばグリルは上に抜くことが可能です。

ただし、引き抜くときに、グリル下側がフロントバンパーに入れてひっかけてあるのでそれを解除しながらゆっくり引きます。

手順4

グリルが外せたら、フロントバンパー上部にクリップが3カ所見えるので、それを外しナンバーも外します。

手順5

車体の下に潜り込み、バンパーを車体に止めているネジ3本を外します。

手順6

フェンダーモールを外した部分にあるボルトを外せば、あとはグリルのあった位置でバンパーを車体にひっかけてあるので、それを解除するとバンパーは外れます。

バンパーを外すときにフォグランプのコネクターを外すのを忘れないようにしましょう。

手順7

フォグランプの裏側にネジ三本でカバーが止まっているので、それを外すとハロゲンバルブが見えるので、後は止め金具を外せばバルブを抜き取れます。

取り付けは逆の手順で行います。

次に、4型からですが、こちらはフェンダーライナーをフロント側だけ外してめくるとフォグランプが見えます。

そこにH8のバルブがあるので、コネクターを外してからバルブを反時計回りに回せば取り外せます。

内藤

島田

事前にクリップをディーラーで注文しとくといいよ。それほど高い商品じゃないからね。

JB64ジムニーのフォグランプバルブ交換

現行モデルのJB64型ジムニーのフォグランプは、「H16ハロゲンバルブ」と「純正LED」の設定があります。バルブ交換できるのは、H16ハロゲンバルブのみです。

手順1

交換するフォグランプと同じ側にハンドルをいっぱいまで回します。

手順2

フェンダーライナーの図の位置のクリップを3つ外します。外し方は、小さいマイナスドライバーでクリップの真ん中を持ち上げればクリップは外せます。

手順3

カバーをめくるとフォグランプ裏側が見えるので、カプラーのツメを押しながら引き抜いてから、バルブを反時計回りに回して外します。

新しいバルブを入れてから、逆の手順で組付けて終了です。

悪路や悪天候での走破性を高めたジムニーにはフォグランプは必需品

内藤

島田

内藤

島田

JB64Wジムニーのフォグランプは、純正では暗いのでLEDに交換することをお勧めします。そこでおすすめなのが、日本ライティングのラインナップにある2色切り替えタイプです。

トヨタのRAV4にバイカラーフォグランプがオプション設定さて話題になりましたが、日本ライティングの2色切り替えLEDバルブを使用すれば、ジムニーのフォグランプを白色と黄色の2色のカスタムが可能となります。

暗い山道や、霧の多い渓谷を走ることも多いジムニーなら、その時々に合わせたフォグランプの色を使い分けることで、ドライバーの視界を十分確保して安全走行に大きく役立つことでしょう。

ジムニーのフォグランプカスタム事例

内藤

島田

JA11型ジムニーは、イエローの純正を取り付ける方が多いですが、現代風にレンズをレインボーカラーにすれば、周りから目を引くこと間違いないでしょう。

ジムニーを乗られている方の多くは、かなり車体にカスタムをしている方も多いでしょう。

このJA22もフロントバンパーを社外品に交換しているので、純正フォグランプは取り付けられません。

しかし、このようにコンパクトな後付けフォグランプを取り付ければ、全体のデザインを損なうことなく、雪の日も視界を確保できるでしょう。

ブルバーやグリルガード、ムースバンパーなどと呼ばれるパーツをクルマのフロントに取り付けるジムニーが多いですが、このブルバーは、後付けのフォグランプを取り付けるのに格好の場所です。

純正でフォグランプがない場合や、フロントバンパーを社外品に交換しているときにフォグランプ取り付け場所として役立つでしょう。

最近はやりの2色切り替えフォグランプは、オーナーの好みで黄色と白色に変えられるおしゃれなカスタムです。

雪の日などはジムニーが大活躍しますが、イエローフォグに切り替えられれば、視界の確保が出来て安全走行に役立つでしょう。

まだまだ、ジムニーのカスタム事例はたくさんあります。もう少し参考事例を見たいという場合はこちらを御覧ください。

フォグランプカスタムの仕方

内藤

島田

やっぱりノーマルスタイルで乗られているオーナーさんも多いからね。

内藤

島田

いろんな情報交換しているから自分でもある程度いろんなカスタムができるんじゃないかな。でも注意点もあるしね。

内藤

島田

フォグランプを明るくするにはハロゲンユニットであること

ジムニーの現行モデルには、純正でLEDフォグランプも用意されていますが、基本的に大きくカスタムせずに明るさを変えるには、ハロゲンタイプでなければ難しいでしょう。

LEDフォグランプもユニットをハロゲンタイプに交換すれば、できなくもありませんが、ユニットを用意する費用やユニット脱着の手間も増えるので、明るさを手軽に変えたいのであればハロゲンバルブのフォグランプが理想です。

ただし、古いタイプはH3やH3aなどのハロゲンバルブが使用されており、H3タイプ用のLEDバルブは市場でも少ないので、高効率バルブを使用してもよいでしょう。

LEDバルブに交換して明るさとカラーを楽しむ

3代目ジムニーのH8ハロゲンバルブや、現行ジムニーのH16ハロゲンバルブを使用している場合は、LEDバルブに交換して明るくすることも、ホワイトやイエローに変えることも簡単です。

最近では、2色切り替えがトレンドになっていることから、ジムニーにも取り付ける方を見かけます。

日本ライティングからも、2色切り替えが白色と黄色、ハロゲン色と黄色などのタイプがあるので、ジムニーを個性的にカスタムできます。

後付けフォグランプは法規を遵守して

フォグランプカスタムでは、増設なども盛んにおこなわれます。

とくに林道などを走行するユーザーは、多くのライトを取り付けたいと考え、フォグランプもAピラーやルーフといった高い位置に取り付けているクルマも見かけます。

しかし、フォグランプの保安基準で高さもフォグランプの上縁から路面まで0.8m以下と決められています。

しかもロービームより高い場所への設置も認められていません。

ということは、ルーフに取り付けると車検に通らないと思った方が良いでしょう。

ただし、個数に関してはいくつ取り付けても問題ありません。点灯時は3個以上同時点灯しないよう工夫してあれば問題ないため、例えば4個取り付けていても2個ずつ点灯するようにしてあれば、車検に通ります。

バンパーに取り付ける場合の注意点

フロントバンパーに後付けでフォグランプを取り付ける場合、純正の樹脂バンパーで、もともと取り付け位置が決まっていれば問題ありません。

しかし、社外バンパーや古いスチール製バンパーの場合はフォグランプ取り付け用ブラケットの設置できるか確認しなければなりません。

バンパーに穴をあけるならば、ドリルの用意などが必要で、なければ新たに購入するかレンタルして作業するしかないでしょう。

また、フォグランプの高さに問題がなくても、フォグランプの照射方向も下向きでクルマ右側の側線より右を照らしてはいけないことになっています。

つまり、対面通行の道路なら、センターラインより右側をフォグランプが照らすことは認められていないとうことです。

バンパーは高い位置になるので、取り付けた後の光軸も上向きになりやすい他、左右にフォグランプが動いてしまうので、夜間に実際に点灯させて照射方向を確認するようにしましょう。

まとめ

ジムニーにとってフォグランプは、ファッションだけでなく機能を求めたカスタムパーツとして親しまれてきました。しかし、光源にハロゲンバルブを使っているのは今も昔も変わりありませんが、フォグランプユニットの大きさが昔と今とでかなり違っています。

これは、クルマのデザインの進化が大きな理由ですが、小さなフォグランプユニットになっても、明るく照らすことはレンズの性能の進化で可能となっています。

この明るさを求めることは、昔も今も変わることなく、アフターパーツを使いカスタムしてきました。そして現在は、新旧問わずLEDバルブを使ったカスタムができるようになったことが、クルマ好きにとって便利な時代になったと心から思えるといえるでしょう。

ジムニーオーナーおすすめ商品

私ども日本ライティングが販売するスプレー式ガラスコーティング剤シラザン50をジムニーオーナーうり様に施工していただきました。

オーナーのうり様からも嬉しいコメントをいただいております。

とにかく施工が簡単で、初心者や女性の方にも余裕でできると感じました。

なのに、撥水効果も高く、汚れもつきにくいため今後の洗車が楽になりそうです。

施工方法から施工後の効果についての詳細はこちらからご確認ください。

https://urisanblog.com/jimny-shirazan50/