- TOP

- LEDのあるあるネタ

- 保安基準198条6項のロービームの明るさと色について理解しよう

保安基準198条6項のロービームの明るさと色について理解しよう

こんにちは。

日本製LEDヘッドライトの日本ライティング内藤です。

※日本製LEDヘッドライトの特徴についてはこちらをご覧ください。

2015年からヘッドライトの車検は、ロービームで検査するようになり、今まで気にもしなかった「ロービームの保安基準」を気にするオーナーが増えました。

そこで、ロービームの保安基準の中で特に気になる「明るさ」と「色」についてわかりやすく解説します。(198条6項)

目次

ロービームの「明るさ」と「色」の保安基準

内藤

普段使用する頻度が高いのはロービームじゃないですか。

島田

内藤

島田

かなり難しい言い回しだけど、まずは概要について解説するよ。

198条6項の概要とクルマに当てはまる部分

198条6項では「すれ違い灯」すなわちロービームの光の色、そして明るさについて解説しています。そして保安基準第32条5項の

すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

という基準をさらに細かく基準を定めて告示しています。

この32条5項をわかりやすく解説すると、ロービームは、クルマの前方にある障害物を確認できる明るさを備えなければなりませんが、周りに迷惑となるような明るさはだめということです。

また、色や具体的な明るさは、198条6項の各号を参照しなさいと言う事です。

そして、198条6項には1号から4号まで分けられ告示されていますが、クルマに関係ある部分は、2号を除く1号、3号、4号です。

内藤

島田

でも、皆が乗るクルマも結局は迷惑にならない明るさという点では同じだよね。

保安基準198条6項をわかりやすく解説

内藤

島田

他の項を参照するようにも書かれているから、条文を行ったり来たりしないといけないからそれだけで嫌になるよ。

特に初めて見ると、それだけで拒絶反応が出る人もいるんじゃないかな。

内藤

島田

198条6項1号

すれ違い用前照灯(その光度が 10,000cd 以上である走行用前照灯を備える最高速 度 20km/h 未満の自動車に備えるものを除く。)は、その照射光線が他の交通を妨げ ないものであり、かつ、その全てを同時に照射したときに、夜間にその前方 40 m(除 雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、 最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるもの にあっては、15 m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

6項1号には、皆さんが乗られるクルマ意外に、除雪車や農耕作業用小型特殊自動車などのロービームについても書かれています。内容をわかりやすく解説すると、ロービームを夜間左右同時に点灯させたときに、40m先にある道路上の障害物などを照らせる明るさを備えている必要があります。しかし、その明るさは周りの交通の妨げになる明るさであってはならないとあります。

内藤

島田

眩しくないと感じる人もいれば、眩しいと感じる人もいるしね。でも最低光度は片側6,400カンデラ以上なければ車検に通らないんだ。

内藤

198条6項3号

すれ違い用前照灯は、第2項第3号から第6号までの基準に準じたものであること。

3号を見ると、第2項第3号から第5号までの基準を満たしたロービームでなければならないとあります。そこで、第2項3号から5号を見ると以下のように記載されています。

三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。

五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、ガタ等がないこと。

書いてある通り、ロービームの光の色は白色でなければならず、汚れや破損がなくしっかり取り付けられていなければならないとあります。

ごく当たり前のことが書かれていますが、ここでカスタムするうえで注意する点としては、ロービームの色でしょう。

ヘッドライトバルブとして使用できるバルブには、ハロゲンバルブやLEDバルブ、そしてHIDキットがあります。

メインで販売されるのは白色が多いですが、それ以外にも青、黄色、緑、ピンクなども販売されています。

白色以外の光源を取付けると車検には通りません。しかし、例外もあります。

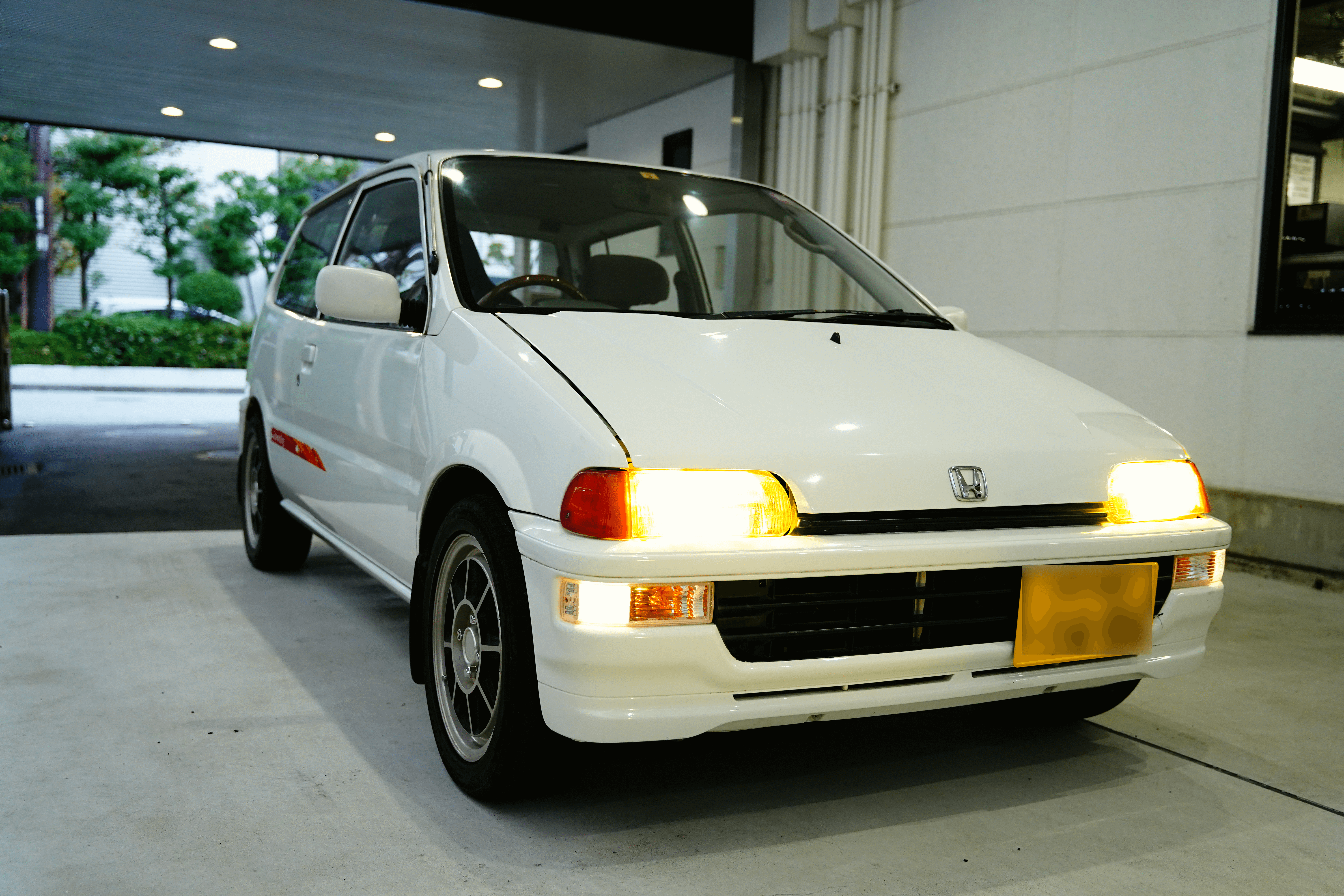

例えば平成17年12月31日以前に制作されたクルマは、白色または淡黄色でも問題ありません。

これは第29条に記載されているので、自分のクルマがどの基準に当てはまるのか知るには、32条の細目告示を全て確認する必要があるでしょう。

29条には「平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第32条の規定並びに細目告示第42条、第120条及び第198条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。」とあります。

その中の1項のハに「走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること」とあります。

つまり、平成17年12月31日以前に製作された自動車は、198条6項に灯火の色は白色と規定されていますが、白色のほかに淡黄色でも問題ないということです。

内藤

島田

だから細かく当たり前のことも規定しておくことが必要ということだね。

内藤

島田

まあ、古いクルマを愛好する人は逆に詳しい人も多いから問題ないかもね。

198条6項4号

四 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯として使用してもよい。

イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯

ロ 法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型 すれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型すれ違い用 前照灯

6項4号には、高級車に装着が多くなってきたアダプティブヘッドライトについて記載されています。

このヘッドライトの種類には、ハイビームとロービームの切り替えのほかに、クルマの進行方向に合わせて照射方向を変えるロービームがあります。

例えば、カーブや交差点を曲がる時に物理的にヘッドライトの照射位置を進行方向に変化させる機能です。

この6項4号はさらに細かくイとロに分けられて規定されています。

まず、6項4号の内容ですが、ロービームの機能を損なう損傷がなければ曲線道路用配光可変型のロービームを使用しても良いとしています。

そしてイには、指定自動車等に備えられた同じ構造で取り付け位置も同じであれば、配光可変型を取りつけて良いとしています。

この指定自動車の意味は、クルマには安全に公道を走れるかどうか検査する必要があります。

そこで型式指定制度を導入し、新車として販売される前に対象のクルマの品質管理体制に不具合がないか、そして保安基準に満たしているか国が検査する制度です。

次にロですが、これは道路運送車両法の第75条の2第1項に記載された規定に基づいたクルマであれば、曲線道路用配光可変型のロービームが使用できるとあります。

保安基準で認めていても、道路運送車両法で型式指定されていなければ、曲線道路用配光可変型ロービームを使用できないとあります。

このロに関する規定は、大きなカスタムとしてアダプティブヘッドライト未装着車に装着を試みる場合などは関係する法規ですが、一般的に新車で装備されているならすでに指定自動車なので、気にする項目ではないでしょう。

内藤

島田

そして高級車に装着されることが増えた曲線道路用配光可変型、つまりカーブなどで進行方向を照らすライトは、一度使用するとその便利さから離れられなくなるね。

内藤

島田

でも可変型ならハンドルを切った方向にライトが照らしてくれる。昔あったコーナリングランプをもっと高性能にした感じかな。

でも、後から取り付けることはかなり難しいし、その機能の設定がないクルマはほぼ不可能だと思うよ。

内藤

まとめ

法律は、難しい言葉や言い回しでわかりにくい表示がほとんどです。

今回の内容を簡単に説明すると、ロービームは白色で周りの交通の妨げにならない明るさで40m先の障害物を照らせることです。

ただ、周りの交通の妨げになる明るさは、周りに迷惑となるような眩しいライトは止めましょうという事なので、常識の範囲でカスタムするようにしましょう。