重さ50gの小型ドライブレコーダーの機能性と実用性を調べてみた

こんにちは。

日本ライティングの島田です。

最近、私どもが販売しているNihon Lightingのドライブレコーダー(Zeye FOCUS)について問合せが増えてきました。問合せの内容として、

「画質はどうですか?」

「どんな機能があるんですか?」

などです。そこで今回は、知り合いの業者さんに取付けていただき、実際に取り付けたドライブレコーダー(Zeye FOCUS)の性能についてレビューをしていただこうと思います。

それではさっそく見ていきましょう。

目次

1.重さ50gで超軽量!ドライブレコーダーの外観を確認

島田

業者さん

島田

どういう商品なのかを発信できたらと思い、ドライブレコーダーに詳しい業者さんにご意見をお聞きしたくて。

実際にお使い頂き、性能や使用感を見ていだたけないでしょうか?

業者さん

島田

業者さん

カメラの見た目を確認

まずこちらの商品を手に取って思った事は、「すごく小さい!」これにつきます。

手に乗せたサイズで確認してみると、その小型さがわかると思います。そしてその重量ですが、なんと50g。驚異の軽さです。リヤのカメラが22g。ワイヤーハーネスの重さを加えても、わずか100gほど。正直、ここまで小型、軽量なのは驚きです。

取り付け状態を確認

カメラを取り付けた状態です。

外観から見ても、小型なのが分かります。「いかにも記録しています!」という感がでないのも良いポイントです。なんかオシャレに見えます。

リヤカメラも邪魔にならないサイズです。サイズに関してはかなりの高評価といったところでしょうか。

Zeye FOCUSドライブレコーダーの多機能さを紹介!

業者さん

島田

業者さん

島田

録画に関する能力

ドライブレコーダーは、万が一の際の映像を記録する為にあります。録画に関して、以下の点で確認してみたいと思います。

①録画時間

録画方法は「ループ録画(常時録画)」と「緊急録画(イベント録画)」の2種類あり、1つのファイルの長さは、1分、2分、3分のいずれかを選択できます。

ちなみに、初期設定は1分となっています。

録画時間は、SDカードの要領にもよりますが、最大で約4時間程度の録画が可能です。ループ録画で記録された映像は、SDカードの容量を超え次第、古いファイルから削除されていきます。

緊急録画で撮影されたデータは、ロックされ、容量を超えても削除される事は無いです。

一見データが消去されない分、良いようにも見えますが、定期的に必要のないファイルを削除、もしくはSDカードのフォーマットが必要です。フォーマットをしないまま走行を続けた場合、SDカードの容量がいっぱいとなり、記録できなくなる為、この点は要注意です。

②撮影範囲

今回のドライブレコーダーは、フロントの撮影範囲が135°、リヤの撮影範囲が140°となっています。

人間の両目で見た時の視野が、約200°と言われています。それと比べると狭く感じますが、時速約40km/hで走行する場合の視野が、約100°くらいなので、走行における撮影範囲は十分ですね。

③録画の種類

録画時間でも触れましたが、「ループ録画(常時録画)」と「緊急録画(イベント)」の2種類があります。ドライブレコーダーを取り付ける主な理由として、あおり運転対策や事故時の備えがあげられますが、この2つの機能があれば十分でしょう。

使用用途は少ないと思いますが、手動でも緊急録画は可能であり、撮影モードを切り替えると、画像として撮影もできます。

④録画データの削除

基本的にループ録画で記録したものは、古いファイルから上書きされていく為、削除の必要はありませんが、緊急録画が続くと、そうはいかないようです。

緊急録画は、万が一の際のデータを記録している場合がある為、消去されないようになっています。つまり、定期的に削除、もしくはフォーマットを実施しなくてはいけません。

⑤再生方法

万が一の際に映像を確認する方法ですが、こちらもメニューボタンから確認できます。

こちらのドライブレコーダーは、1.5インチの液晶カラーモニターが付いており、事故状況などをいち早く確認できる点は、良いところです。ただ、コンパクトであるがゆえに、液晶のサイズは1.5インチ(約38㎜)とかなり小さく、しっかりと確認できるか、後程実証してみたいと思います。

また、SDカードをパソコンに挿入することにより、パソコン上で映像を確認できるようです。映像は、MOV形式で保存されている為、拡張子の変換なども必要ないでしょう。

搭載されているSDカード

こちらの商品には、初期同梱として、microSDカードが本体へ搭載されています。

本体は8~32GB(class10以上)のmicroSDカードに対応しているとの事ですので、必要に応じて、SDカードを交換する事はできます。ただし、すでに搭載されているSDカードが32GBであり、さらに耐久性の高い素材を使用している為、交換の必要性は低いと思われます。

取扱説明書を確認する限りでは、8GBだと約45~55分。32GBで、約3時間30分~4時間程度の記録が可能のようです。どのサイズを選ぶにしろ、定期的なフォーマットは必要ですね。

取り外しは、ドライブレコーダーの底面から行える為、本体を取り外す必要はなく、スムーズな取り外しが、可能なようです。

画素数と解像度

こちらは、専門的な用語となりますが、どちらも見やすさに関するものです。それぞれ確認してみましょう。

①画素数

映像というのは、小さなドット(点)の集まりで構成されています。画素数とは、「映像におけるデータ量の多さ」を表し、ドット(点)の数の事を言います。この数値が高いほど、映像が鮮明になる数値です。

こちらのドライブレコーダーの場合、フロントカメラは200万画素、リヤは100万画素あるとの事です。

②解像度

解像度とは、「ドット(点)の密集具合」を表しますが、画面内のドット(点)の数で使われる事が多いです。ちなみに、FullHD(フルハイビジョン)や2K、4Kといったものも、解像度の事です。

今回のドライブレコーダーは、FullHDです。FullHDは画面の縦横が1920×1080で構成されていて掛け合わせると、約200万画素になります。

実際の見え方は、後程確認してみましょう。

液晶OFF機能(画面消去機能)

機器設定から行える画面消去ですが、初期設定ではOFFになっています。この機能は、設定された時間が経過すると、自動的に液晶ディスプレイをOFFする機能です。

一見必要性を感じにくい機能のようですが、夜間走行中など、画面の明るさが煩わしいこともある為、あると便利です。必要な際は、設定を行うようにしましょう。

Gセンサー搭載

緊急録画(イベント録画)を実施する際に必要となる、Gセンサーが本体に搭載されています。Gセンサーの感度は1~4に設定でき、数値が高くなるほど、感度が高くなるようです。

初期設定は3となっております。実際の走行で確認してみたいと思います。

WDR機能

こちらは、白飛び防止など、自動で明暗差を補正する機能であり、トンネルに入った時や、出る時など、明るさが急激に変化する際に、映像が見にくくなるのを防止できます。初期設定ではONになっており、わざわざ変更する必要性はないと思います。

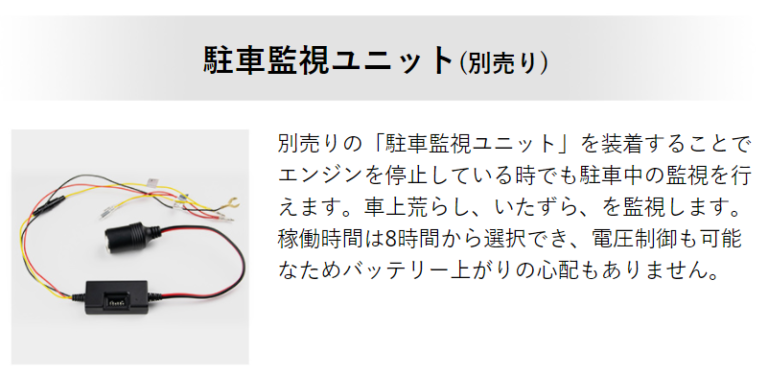

オプションで「駐車監視機能をプラス」

今回は搭載しておりませんが、オプション品を取り付ける事で、駐車監視機能を付帯する事が可能です。車上荒らしの際に効果を発揮する為、必要に応じて、オプションの取り付けも検討したい機能となります。

また、オプション取り付け時は、人感センサーをONにすることで人の動きに反応して、録画を開始する機能が搭載されております。

※オプション品がない事も想定して、初期設定ではOFFになっている為、駐車監視機能を付帯した場合は、必ず、人感センサーをONにしましょう。

画面が小さくても大丈夫?使い方をレクチャー!

業者さん

島田

業者さん

島田

業者さん

各種操作方法

基本操作を行う為のスイッチは、以下の7つで構成されています。

①電源スイッチ

カバーをスライドして、電源のON・OFFができます。

②緊急録画ボタン

ループ録画(常時録画)中にこのボタンを押す事で、緊急録画ができます。

③MENU(メニュー)ボタン

各設定画面を表示します

④MODE(モード)ボタン

各モードの切り替えを行います

⑤⑥⑦操作ボタン

設定項目の選択や決定、本気作動時の操作を行います。

以上のように、サイズがコンパクトな割に、スイッチが多いです。個人的見解ですが、スイッチを少なくし、液晶をもう少し大きくした方が、操作画面の確認がしやすいです。ただ、スイッチがある分、感覚的に操作しやすく、初期設定で必要な、時計合わせの時も、スムーズに作業することができました。

よってスイッチの多さは、一長一短といったところです。

撮影設定

撮影設定として、以下の項目を自由に選択できます。こちらの設定は、全てMENUボタンから操作していきます。

①解像度の変更

初期設定は、1080P(FullHD)となっておりますが、720PやWVGAのように、解像度を落とすことができます。映像が荒くはなりますが、録画時間が伸びる為、実際の映像を確認したうえで、設定を変える余地がありそうです。

②ループ録画

ループ録画の記録時間を1分、2分、3分から切り替えることができます。初期設定は1分となっています。一つの記録時間をどの程度にするかの違いですので、あまり気にする必要はないです。

③露出補正

録画時の露出の補正具合を調整できます。マイナスで暗く、プラスで明るくする事ができます。こちらの設定も、よほど見難い場合を除き、触る必要はないと思います。

④人感センサー

先ほどご紹介した、センサーです。初期設定はOFFになっています。

⑤音声同時録画

音声を同時に記録するかの設定です。初期設定ではONになっている為、映像内に音声を残したくない方は、OFFに設定しましょう。

⑥日付プリント

動画に日付と時刻を記録することができます。初期設定ではONとなっています。事万が一の際の映像となりますので、日付はプリントしたままの方が良いでしょう。

ただし、時刻がずれていると意味がありませんので、時刻はしっかりと設定しましょう。GPS機能が搭載されているドライブレコーダーの場合は、GPSより正確な時刻を表示することができます(日本ライティング製は、GPSが非搭載です)

⑦Gセンサー

緊急録画を行う際に必要な衝撃を検知するセンサーです。先ほどご紹介したように、設定を1~4で選択できます。初期設定は3です。

⑧WDR

白飛び防止の機能です。こちらも機能を切り替える必要はないでしょう。

機器設定

続きまして機器設定を説明します。先ほどの撮影設定では、必要に応じて実施すれば良いですが、今回は、機器自体の設定を変更する為、自分の用途や使用する土地に応じて、最初に設定される事をお勧めします。

①液晶OFF(画面消去機能)

設定された時間で、液晶ディスプレイをOFFする機能です。夜間走行が多い方は、設定する事で画面のまぶしさをなくす事ができます。ただ、画面自体がかなりコンパクトな為、わざわざ設定しなくても気にならないレベルかもしれません。後程、実際に確認したいと思います。

②フリッカー補正

撮影時に信号機などのちらつきを補正できます。お住いの地域によって、変更してください。※西日本にお住いの場合、60Hz。東日本にお住いの場合、50Hz。

③ボタン音

ボタン操作時の音をONとOFFから2段階で切り替えることができます。個人的には、数段階あると良かったです。

④起動音/ガイド音

起動音とガイド音声をONとOFFの2段階で切り替えることができます。

⑤表示言語

日本語と、英語で切り替えることができます。基本的に日本語のままかと思います。

⑥日付/時刻

日付と時刻を設定します。こちらは、初期設定時に必ず実施しましょう。

⑦フォーマット

SDカードに記録されている、ループ録画データと、緊急録画データを全て消去します。こちらの設定は、SDカードの容量がいっぱいにならないよう定期的に行う必要があります。

取扱説明書では、2週間に1~2回程度のフォーマットをお願いしています。また消去すると、今までのデータが全てなくなる為、必要に応じて、パソコンなどにバックアップを取る必要があります。

ドライブレコーダーの種類によっては、緊急録画(イベント録画)であっても、容量がいっぱいになると古いデータから削除していくものがあり、フォーマットを実施しなくて良いものと比較すると若干のわずらわしさを感じるところではあります。

ただし、重要なデータは絶対消さないという、メリットでもありますので、こちらも、一長一短といったところです。

⑧初期化

自身で設定をいろいろ触ると、今現在がどのような設定になっているか分からなくなる場合もあるでしょう。そのような時に、初期化をすれば、本体を工場出荷状態に戻すことができます。ただし、これを行った後は、時計の設定は忘れないようにしましょう。

⑨バージョン

本体のバージョンを表示します。ただ、スマホなどのようにバージョンを上げるような事はできない為、見る事はないと思います。

実際の走行で、商品検証を実施してみた!

業者さん

島田

業者さん

島田

カメラの状態をチェック

まずは、取りつけた状態のカメラを改めて確認します。保安基準の観点から、運転者の視界を遮ってはいけない為、バックミラーの後ろに隠れる事が望ましいのですが、、、

このようにしっかり隠れます。さすが、コンパクトなドライブレコーダーです。バックミラーに写り込む後方カメラはこのような感じです。

こちらも運転に支障のないサイズです。

実際に走行してみましたが、ドライブレコーダーを取り付ける前と全く変わらない、運転性を確保できます。次に液晶OFF(画面消去機能)を試してみます。昼間に確認したところ、まったく問題が無いレベルでしたので、夜間で確認してみました。

いかがでしょうか?

夜間であっても、走行に支障がないレベルでした。コンパクトな形状の為、画面サイズも小さい事が好影響となっています。ちなみにこちらは、助手席側から確認した写真です。

助手席側から確認すると、直接、画面の光が届きます。気にするほどのレベルではないですが、助手席に人が乗る事が多い場合は、液晶OFFをされても良いかなという印象です。

こちらがOFFしている状態です。

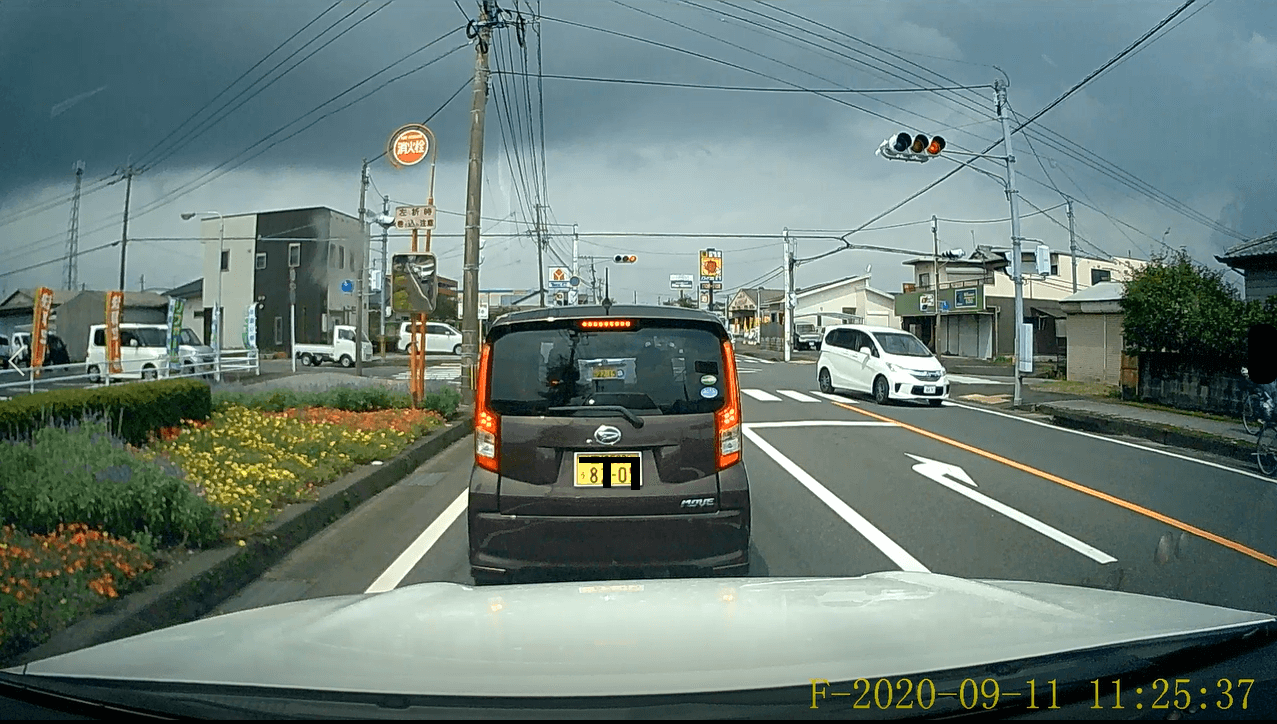

運転録画の画質をチェック

いよいよ走行した映像を確認していきます。今回のドライブレコーダーは、エンジンを始動すると(正確にはアクセサリーON)自動でループ録画が開始される為、操作は必要ありません。

また衝撃が加わった場合は、緊急録画を行います。ご自身で、緊急録画を行う際は、緊急録画スイッチを押してください。

それでは早速、走行して取得した記録映像を確認してみましょう。

①ドライブレコーダー本体で確認する

こちらが、ドライブレコーダーの本体(液晶画面)で確認した映像になります。

FullHDの画質の為、液晶画面で、しっかりと映像を確認することができました。映像自体はかなり鮮明に写っています。撮影範囲ですが、車両前方の周辺状況を捉える事ができています。全体的な印象としてはかなり、レベルが高いです。

ただ、1.5インチの液晶画面の為、画面自体が、かなり小さいです。人によっては、目を凝らしての確認、ドライブレコーダーを取り外しての確認が、必要な場合がありそうです。

続いて、夜間の映像を確認してみましょう。

いかがでしょうか。

やはり液晶のサイズでしょうか。夜間になると、特に見えにくい状態です。ただ、走行状態はしっかりと確認できました。パソコン上で再生する事も可能ですので、次のパソコン画面で確認してみたいと思います。

②パソコンで確認する

今回のドライブレコーダーは、SDカードをパソコンに挿入する事で、大きな画面で確認できる為、実際にやってみました。

SDカードは、電源スイッチをOFFすることで取り外しが可能になります。それでは、先ほど液晶画面で見た映像を、パソコンで確認します。どうぞ。

いかがでしょうか。

やはり、画面が大きくなるとしっかりと映像が確認できますね。FullHDで記録した映像は、相手のナンバーフレームも、しっかり確認できています。パソコンでは、リヤの映像も確認してみました。

リヤは100万画素となっておりますが、こちらもしっかりと相手のナンバーを確認する事ができます。映像では相手の表情もばっちり捕らえる事ができていました。実際に使い分けの想定としては、

- 万が一事故が起き、現場検証の際には、ドライブレコーダー本体の映像を。

- その後の対応等の為に、パソコン内にデータ保存を。

画面が小さい分、このように、必要に応じて使い分けた使用が、良いかと思いました。

③解像度別で映像を確認してみる

次に、解像度を変えながら、同じ映像を撮影してみます。液晶画面でも確認してみましたが、はっきり言って、1.5インチのサイズから、違いを把握する事ができなかった為、パソコンで確認してみました。

1080P(HullHD)

720P

WVGA

いかがでしょうか。

やはり、映像を記録なら録画時間が短くなったとしてもFullHDが良いと感じました。FullHDで撮影した映像は、奥の車両のナンバーが確認できるほど、鮮明に映っていました。720PとWVGAは、録画時間を長くするメリットはあるものの、万が一の備えとしては、不十分感がありました。

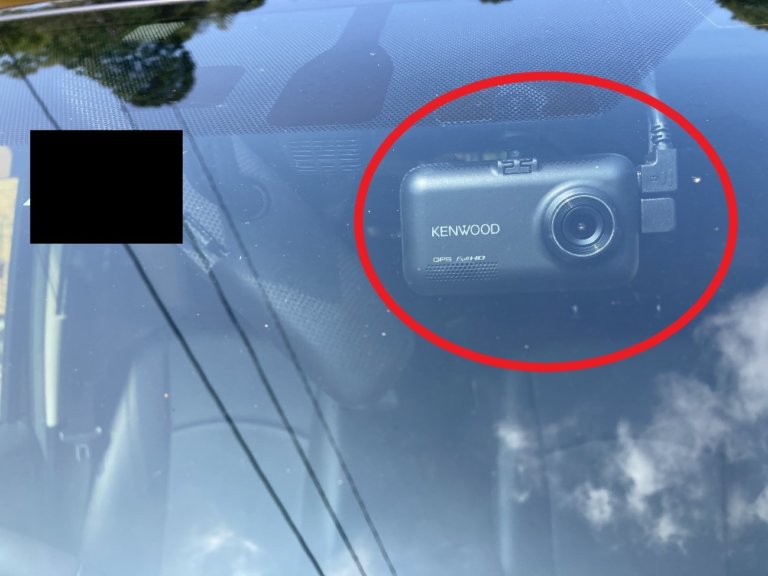

④他のドライブレコーダーと比較してみる

今回比較のために使用したドライブレコーダーは、業界大手のKENWOOD(ケンウッド)製DRV-MR740型のドライブレコーダーです。

こちらのドライブレコーダーもZeye FOCUSと同様に、FullHD搭載のドライブレコーダーです。それでは、撮れた映像を比較してみましょう。

いかがでしょうか。

まずケンウッドですが、さすがドライブレコーダーを多く販売しているだけあって、映像がとても鮮明です。

液晶画面も2.7インチと(約60mm)大きく、見やすいです。さすがといったところでしょうか。また、GPSが搭載されている為、日付や自車の車速、さらには、緯度や軽度も表示されています。続いて、日本ライティングですが、映像の鮮明さは同等でこちらもとても見やすいです。

これだけしっかり確認できるのであれば、実用性としては、十分なスペックであると言えます。画面がコンパクトなだけあって、サイズ的に見にくい人もいるとは思いますが、視界確保性では、ケンウッドよりも長けていると言えます。

衝撃検知の感度をチェック

続いては、衝撃検知の能力(Gセンサ)を確認してみたいと思います。今回のドライブレコーダーは、感度を4段階で設定できるので、それぞれ確認してみました。

衝撃を入れる方法として、こちらの段差を時速30km/hで乗り越えてみたいと思います。

厚さが約55㎜あります。衝撃の度合いとしては、シートに突き上げ感があるレベルの振動が加わります。

※安全に配慮し、私有地で実施しております。公道などでの実験等は行わないようお願い致します。

実際に走行してみての感想ですが、1~4レベル全て試しましたが、一度も緊急録画を開始しませんでした。不審に思い、軽くドライブレコーダーを叩いてみるとすぐに緊急録画を開始します。感度は十分のようですので、振動の入力に問題があると思いました。

取り付けを行い、2週間ほど走行している為、記録映像から、緊急録画されたデータを確認してみましたが、存在しませんでした。比較したケンウッド製は、公道などでのちょっとした段差や、アスファルトの剥がれ、場合によっては、マンホールのふたなどでも、緊急録画が行われました。

ケンウッド製のドライブレコーダー内には、多くの緊急録画が入っていましたが、その全てが、走行中の段差などで起きています。おそらくケンウッド製は、少しの振動でも検出する事で、万が一の事故を取り逃さないようにする為だと考えられます。

逆に日本ライティング製のドライブレコーダーは、緊急録画が何回も起きる、煩わしさを無くす為に、Gセンサーの感度設定を変えているものと思われます。軽く叩くと緊急録画が開始された為、Gセンサー自体の性能は十分に感じました。よってここは、各社の考え方なのだと思います。

感想としては、しっかりと衝撃があったタイミングで緊急録画をしてくれますが、少しでも取り逃しが無いよう、レベルを4にしようと思います。

その他のポイント

業者さん

島田

業者さん

島田

業者さん

島田

耐熱性はどの程度まで耐えられる?

ドライブレコーダーは、車内の、特に熱がかかるフロントガラスに、取り付けられている部品の為、熱の対策は必要です。ドライブレコーダーに限らず、電化製品内部には基盤が入っていますが、熱が高すぎると正常な機能を発揮できないどころか、故障の原因になる場合があります。

また、ドライブレコーダー内部にもバッテリーが搭載されていますが、バッテリー自体、高温や低温状態のままでは、性能を十分に発揮できません。今回のドライブレコーダーは、作動範囲温度が-10℃~65℃まである為、よほどの事が無い限り、作動には影響しないと想定されます。

ただし、ここ最近は猛暑による炎天下にさらされ、室内温度が60℃を超える事もあるそうで、場合によっては、暑さ対策が必要かもしれません。

簡単な暑さ対策は、サンシェードなどの日よけをフロントガラスに取り付ける方法があります。ただここで注意していただきたいのは、ガラスとサンシェードの間にカメラを挟むように、取りつけない事です。

サンシェードで反射した太陽光が、カメラに集中的に当ってしまい、逆に温度を上げてしまう場合があります。他には、直射日光の降りそそぐ炎天下に長時間停車しない、カーポートを利用するなどの対策をお勧めします。

他にも、記録媒体であるSDカードを、耐熱性に優れたものに交換する方法もあります。ドライブレコーダーが熱にさらされた時に、一番困るのは、記録したデータが破壊される事です。そういった事を防ぐ為にも、耐熱性や耐震性に優れたSDカードを選択するのも良いと思います。

耐寒性はどの程度まで耐えられる?

自動車用品、特に電装品の場合は、よほどの極寒でなければさほど気にする必要はないです。先ほど紹介したように、-10℃~65℃が作動範囲温度のようです。

事故による電源遮断時は大丈夫か?

万が一事故が起きると、その衝撃により、バッテリーやヒューズが破損し、車両の電源が落ちる場合があります。その時に、ドライブレコーダーの電気が落ちたら、取り付けられている意味がありませんよね。

でもご安心ください。

こちらのドライブレコーダーは、内部にバッテリーが搭載している為、電源が遮断しても、事故の瞬間映像をしっかりと記録する事が可能です。

万が一、事故が起きたらどうすれば良い?

それでは、万が一事故した場合はどのような作業が必要になるでしょうか。これは実際に経験したお話ですが、事故というのは、その状況によっては、相手方ともめる事も多いようです。最悪の場合、状況確認の為、ドライブレコーダーを確認する事になったのですが、ドライブレコーダーには、事故状況が写っていませんでした。

理由は、事故後のレッカー搬送や、修理工場内での車両移動時に、ドライブレコーダーが起動しており、データを上書きしていたためです。

このようなトラブルを防ぐためにも、万が一、事故が起きた場合は、車の電源をOFFにした後、ドライブレコーダー内のSDカードを抜くか、電源のコネクターを外し、ドライブレコーダーが起動しないように処置してください。

なお、今回のドライブレコーダーの場合は、緊急録画は、上書きされない為、このようなトラブルにはならないので安心してください。ただし、定期的なフォーマットは行ってくださいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は日本ライティングさんに依頼をされ実際に取り付けたドライブレコーダーの商品レビューをさせて頂きました。感想としては、かなり小型、スタイリッシュで大変満足しています。

あくまでも個人の意見ですので、参考までにご確認いただけると良いと思いますが、ドライブレコーダーを検討している方にはお勧めできる逸品だと思います。皆さんも、自分の必要性を確認して頂き、満足のいく商品選びをしてくだいね。